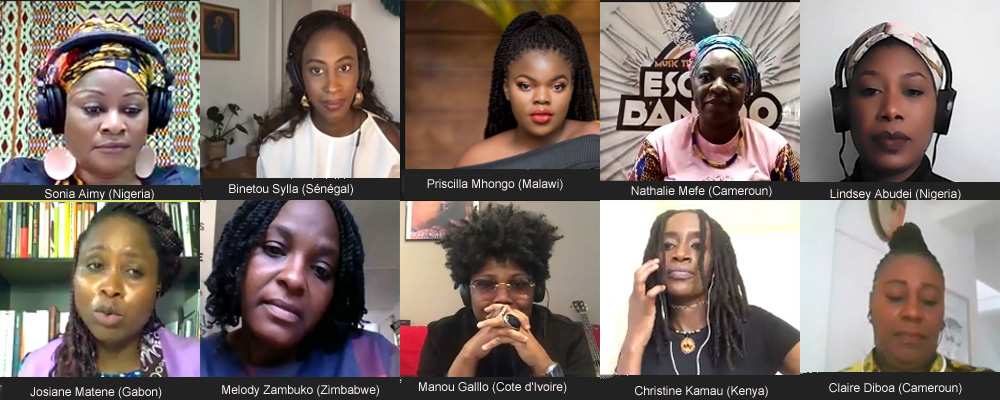

Un panel francophone et anglophone

Entre 13h00 et 17h00, en visio-conférence, un panel de professionnelles, francophones et anglophones ont tour à tour enrichi un débat autour du jazz, un genre musical menacé qui reste un des moteurs historiques de la musique en Afrique et surtout de la place des femmes dans cette univers si particulier.

Pour la table ronde francophone modérée par la gabonaise Josiane Maténé, figuraient quatre figures incontournables du milieu professionnel africain, la sénégalaise Binetou Sylla , fille de feu Ibrahima Sylla, aujourd’hui à la tête du label Syllart Records, la chanteuse, chanteuse, guitariste, bassiste et percussionniste ivoirienne Manou Gallo, élue meilleure artiste de Côte d’ivoire 2009 aux MAMA Awards 2009 au Kenya, et deux camerounaises, Nathalie Mefe, co-Fondatrice d’Escale Bantoo et administratrice de la Scène d’Ebène depuis 2007 et Claire Diboa , manageuse de feu Manu Dibango , agent artistique et cofondatrice de l’entreprise 2C Production.

Les anglophones qui leur succédèrent, durant cette après midi enrichissante, offrait également des profils très divers. Melody Zambuko, originaire du Zimbabwe , cumule les casquettes : spécialiste de la gestion des arts de la scène (musique, danse, théâtre) et des questions de formation, elle est également la directrice du Music Crossroads Zimbabwe Trust et consultante depuis de nombreuses années dans la programmation de festivals comme le Harare International Festival of the Arts 2007-2014 (HIFA). La kenyane Christine Kamau est une trompettiste et une compositrice, proposant un style jazz-funk aux couleurs africaines. Cette artiste reconnue de la scène africaine participe au programme BBC’s « Africa Beats et utilise la musique comme un outil d’unité. Chanteuse et compositrice d’origine nigériane, Lindsey Abudei a sorti en 2013 un album aux couleurs jazz blues aux sons roots qui lui pont valu le prix Découvertes RFI et une bourse OMI Music Art en 2017. En 2018, elle a participé aux programmes Banff Jazz & Creative Music et Red Bull Music Academy Nigériane basée en Italie, mixant afro-jazz et highlife, Sonia Aimy Oduwa est auteure-compositrice, actrice et activiste. Elle anime en effet le réseau African Women Acting (AWA) destinée à soutenir les artistes africaines et afro-descendantes. La plus jeune de ces deux tables rondes est sans conteste la Malawite Priscilla Mhango, organisatrice d’évènements et gestionnaire de projets.

Le poids du patriarcat

Si les situations sont différentes d’une scène à l’autre, d’un pays à l’autre, certains constats sont revenus tout au long de ses échanges expliquant le faible nombre de jazz-women et en particulier d’instrumentistes. Tout d’abord le poids culturel et familial, le patriarcat , signale Binetou Sylla, renforcé par Claire Diboa « il faut changer le regard sur le métier de musicienne en générale et de jazz women en particulier ». « Le milieu du jazz est dominé par les hommes et il faut avoir une forte personnalité pour s’imposer d’autant que c’est une musique qui se joue dans les bars, la nuit » explique Melody Zambuko appuyée par Christine Kamau : « il m’a fallu convaincre mes parents, ce n’était pas évident ».

Une scène marginale et peu rémunératrice

La difficulté à convaincre est d’autant plus grande que la scène jazz reste le plus souvent marginale, peu rémunératrice par rapport à la scène pop ou hip hop et avare de contrats. Comme le souligne cette dernière. A la réalité d’un genre cantonné dans des clubs et les quelques rares festivals, s’ajoute l’image peu conventionnelle de femmes instrumentistes, comme le souligne Manou Gallo. « En Cote d’Ivoire, il n’y avait pas de femmes bassistes. Nous devons nous construire dans une certaines solitude, sans modèles de référence car dans les générations précédentes, il y a peu ou pas de femmes instrumentistes. Il faut un très fort amour de l’instrument et une détermination sans faille pour poursuivre une carrière », Un sentiment de solitude que partage Christine Kamau « J’ai eu du mal à m’imposer comme trompettiste. Au pays, j’étais une curiosité. Maintenant, je vois de plus en plus de jeunes files instrumentistes et ça me fait du bien même si j’ai le sentiment que leur chemin sera long et difficile »

.

Peu d’auteures compositrices

D’autant plus difficile, que les structures de formation sont encore peu nombreuses et que les femmes se cantonnent souvent au métier de chanteuse. « Nous manquons d’auteures compositrices. Il faut que plus de filles apprennent les harmonies, le solfège, les arrangements, la composition », constate Nathalie Mefe qui programme de nombreux festivals. « Il nous faut monter en compétence, nous imposer dans tous les rouages du milieu professionnel, prône Claire Diboa, dans la production, d’administration, la régie son et lumière, les droits d’auteur. On rencontre beaucoup de femmes dans le management car elles accompagnent souvent la carrière de leur mari ou de leur frère mais elles ne rencontrent pas toujours le respect qu’elles devraient avoir ».

Un problème de reconnaissance

S’imposer dans un monde majoritairement masculin reste une des équations majeures de toutes ces professionnelles, francophones comme anglophones. « Je dois travailler deux fois plus pour m’imposer parce que je suis une femme et parce que je suis jeune. Quand j’exprime une idée, one ne m’écoute pas et souvent celle-ci est reprise par un homme que lui on écoute », explique Priscilla Mhango. Ces professionnelles rêvent toutes d’un monde musical où leur genre ne serait plus un élément à prendre en compte. « On subit du harcèlement parfois, condition pour obtenir un contrat », dénonce Lindsay Abudie, on devrait pouvoir défendre son intégrité ». « Certains chefs d’orchestre ou présentateurs télé vous demandent de vous habiller d’une manière provocante, de faire le show, se plaint Priscilla Mhlongo. « Il faudrait davantage de femmes journalistes » constate Melody Zambuko.

Business et solidarité : les clés du problème

« Tant que nous n’aurons pas un système qui nous soutient comme en Occident, nous ne pourront pas avancer », constate Sonia Aimy qui avoue que sa situation en tant que nigériane de la diaspora est meilleure même si elle rencontre des préjugés liés davantage à son origine qu’à son genre. « Pour contrecarrer ces obstacles, je cultive mon originalité, j’en fais une véritable marque et ça structure mes tenues, la gestion de ma carrière que je gère comme une femme d’affaires, mon mode de fonctionnement qui construit des solidarités plutôt que de cultiver des rivalités. J’ai construit une plateforme à destination des artistes femmes des Caraïbes et de la diaspora africaine, ce qui me rend plus forte. J’ai été en cela profondément inspirée par Fela Kuti qui a construit un empire, un système global ». Un point de vue que partage Christine Kamau qui a, elle aussi créer une plateforme pour les femmes musiciennes afin de leur permettre d’échanger et de s’entraider.

Soutenir la scène jazz

Structurer l’industrie musicale et la scène jazz en particulier devient une nécessité « Il faut créer un écosystème, avoir davantage de salles dédiées, revaloriser la scène jazz et favoriser la circulation sud-sud pour renforcer le secteur, suggère Claire Diboa. Et surtout soutenir les sœurs, partager et devenir des killeuses, cultiver cette culture anglo-saxonne qui n’est pas forcément dans notre mentalité d’africaine ».

« Le travail vers les medias et les réseaux sociaux, est essentiel, constate Mélody Zambou . C’est le job des managers, des responsables com, de créer des incidents, de faire le buzz. « Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux pour donner une visibilité à sa musique mais également à son pays, le Malawi n’existe pas sur le marché international constate Priscilla Mhango. « Il est important de construire une stratégie sur les réseaux sociaux, cibler les personnes à atteindre. Au Nigeria il y a le mainstream et le le jazz n’en fait pas partie. La visibilité des musiciens de jazz se situe en dehors du pays. Si vous établissez des conversations avec les bonnes personnes, des opportunités professionnelles s’offrent à vous.

« Pour renforcer la situation des femmes dans le jazz, il faut d’abord renforcer cette scène musicale, préconise Binetou Sylla, soutenir l’existant, les salles, les festivals, les formations, car avec l’affaiblissement du jazz en Afrique et du manque de formations, on est en train de perdre un niveau de connaissance. La solution est bien sûr politique constate-t-elle. Dans les années soixante le gouvernement guinéen a mis en place l’orchestre féminin des Amazones de Guinée.

Promouvoir la scène jazz comme outil d’émancipation et d’égalité des genres

Rendre son pouvoir au jazz, symbole de lutte contre le racisme et en faire un outil d’émancipation et d’égalité des genres, c’est le message que transmettait l’UNESCO en cette journée mondiale internationale du jazz. Il y a neuf ans, la saxophoniste de jazz togolaise Vicky Bila oeuvrait déjà dans ce sens en signant le titre « 4 women ». « La sensibilité et la musicalité du jazz méritent d’être démocratisées et de revenir ainsi à son audience populaire. Cette réalité fait partie de l’histoire africaine ; libre à nous africains de se la réapproprier en y mettant les couleurs de notre quotidien et surtout de la démocratiser ».

Découvrez notre playlist « femmes africaines et jazz » qui part des années 1930 jusqu’aux années 2020 et vous fait redécouvrir des artistes magiques de tout le continent

Sylvie Clerfeuille

Pour retrouver l’intégralité des échanges

https://fr.unesco.org/femmes-du-jazz-afrique/panélistes

Laissez un commentaire

Vous devez être logged in pour poster un commentaire.